最近の子ども達は体力が低下している?

日本では昭和39年(1964)年に東京でオリンピックが開催された以降、文部科学省による体力・運動能力調査(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/1368159.htm)が行われています。

それらによると、昭和60年前後まではおおむね向上していますが、昭和60年を超えた辺りから急激な低下をみせている、とのことでした(文献1)

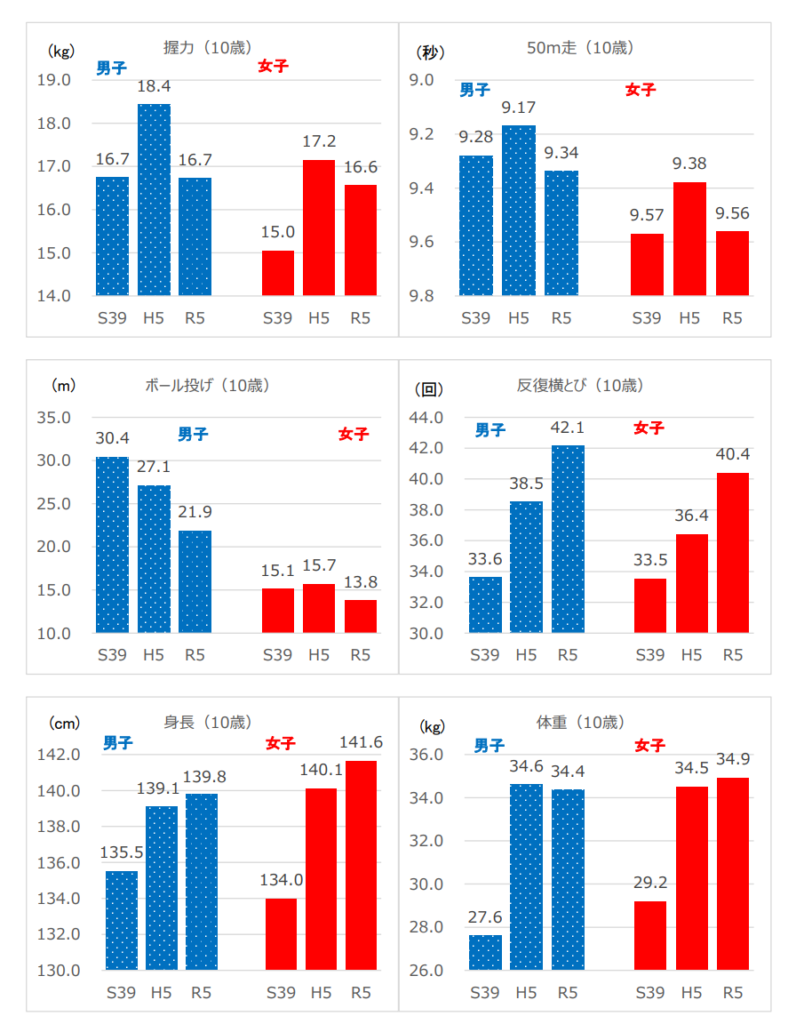

そこで改めて調べてみると、10歳時における昭和39(1964)年度、平成5(1993)年度、令和5(2023)年度の三世代間を比較したものが見つかりましたので、ご紹介します。

これらを簡単にまとめると、

- 握力は平成5年度が最も高く、男子は昭和39年度と令和5年度が同値。

- 50m走は男女とも平成5年度が最も速い。

- ボール投げは男子が昭和39年度、女子が平成5年度が最高。

- 反復横とびと身長は令和5年度が最も高い。

- 体重は男子が平成5年度、女子が令和5年度が最も高い。

という結果になりました。

こちらが詳細なグラフです。

身長や体重、反復横跳びなどは向上がみられているものの、握力、50m走、ボール投げなどはピークよりも低下傾向なのがわかります。

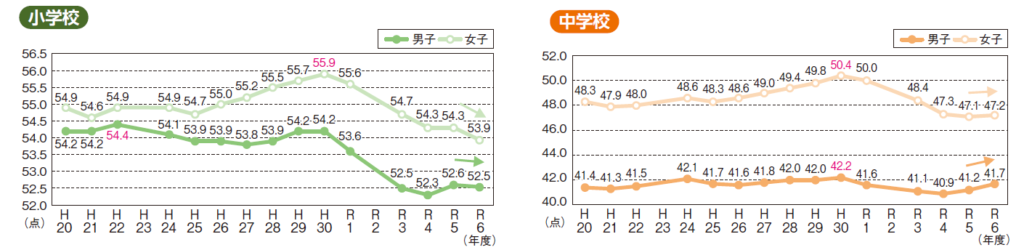

また、令和6年度の体力合計点については、中学校男子では新型コロナウイルス感染症蔓延前の水準に戻りましたが、小学校男子及び中学校女子では前年度からほぼ横ばいとなっています。

特に、小学校女子では令和元年度以降、連続して低下している現状です。

令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

このような状況を見ると、長期的な視点では、子どもの体力・運動能力は以前に比べて低下しているといえるでしょう。

子どもたちの体力低下の原因は何?

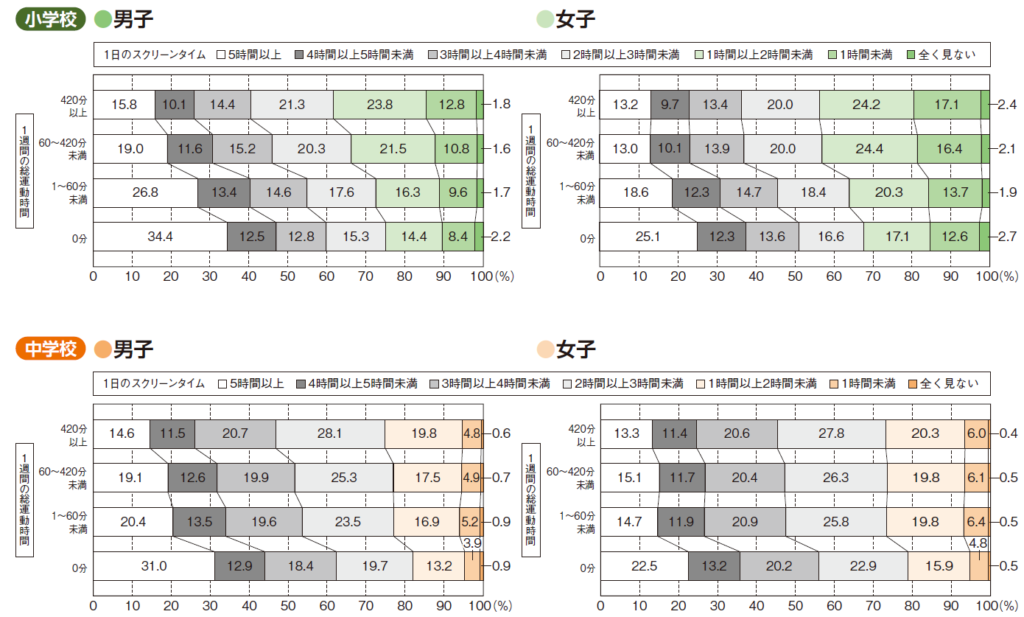

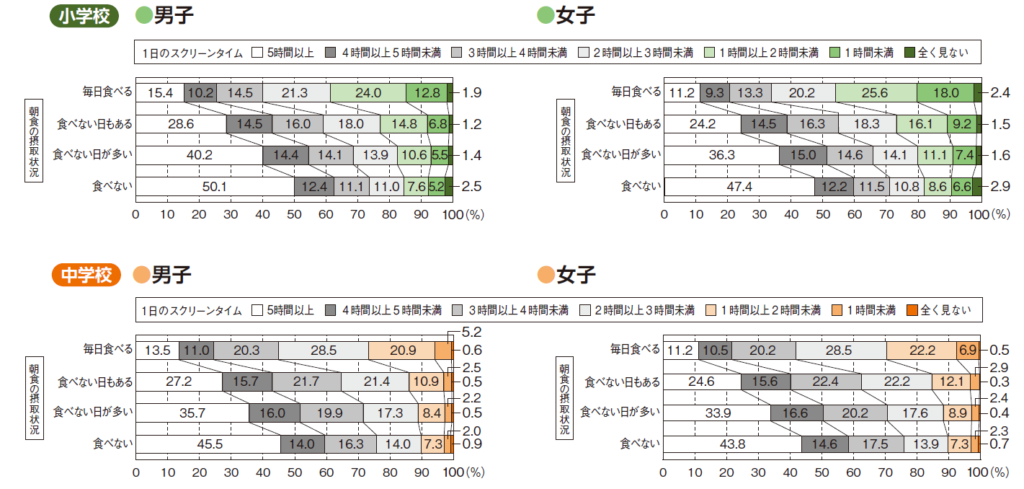

運動習慣および生活習慣の観点からみてみると小中学校男女ともに、運動時間が少ない児童生徒、朝食欠食が多い児童生徒ほど、スクリーンタイムが長い傾向にありました。

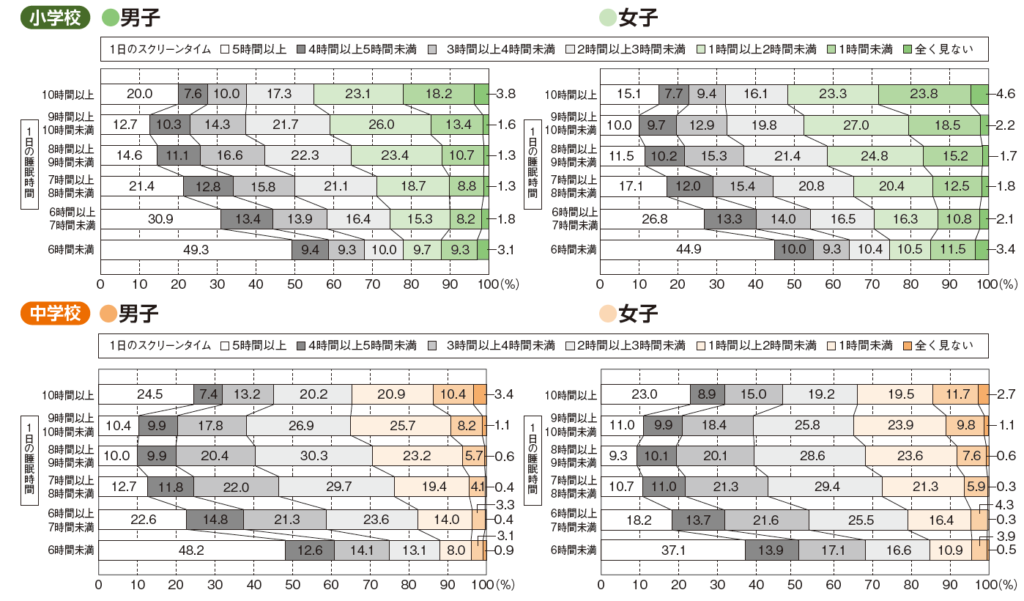

また、睡眠時間とスクリーンタイムの関連では、睡眠時間「10 時間未満」までは、睡眠時間が長いほどスクリー

ンタイムが短くなる傾向にあり、睡眠時間が「10時間以上」になると、スクリーンタイムが増加傾向でした。

これらのことをまとめると

- 小学生の運動時間は前年と大きな変化なし。中学生は運動不足がやや改善傾向。

- 中学生女子の運動時間は過去最低水準。運動習慣づくりが課題。

- 朝食を「毎日食べる」子どもは微増。ただし、長期的には欠食傾向が進行中。

- 中学生女子の4人に1人、小学生や中学生男子の5人に1人が朝食をとっていない。

- 朝食を毎日食べる子ほど、運動時間が長く、体力も高い傾向。

- 睡眠8時間以上の割合は増加。中学生では特に改善が見られた。

- 体力が高いのは「6〜10時間」の適度な睡眠をとる子どもたち。

- スクリーンタイム(スマホ・テレビ等)は増加傾向が続き、過去最多に。

- 1日3時間以上のスクリーンタイムで体力は平均を下回る傾向。

- 規則正しい生活習慣が、体力・運動習慣と密接に関係している。

ということがわかりました。運動習慣と生活習慣はそれぞれが関連し合っているため、項目ごとの状況のみならず、児童生徒が調和のとれた規則正しい生活の大切さを理解できるようにすることが必要ですね。

規則正しい生活を送るためにできること

それでは、子どもたちの体力低下に対して我々大人ができることは何でしょうか?

大きくまとめると

- 生活リズムの見直しを一緒にする

・親も早寝早起きを意識して、子どもと一緒に健康的な生活リズムを作る。

・週末に遅寝遅起きになりすぎないようサポート。

- 「朝食の大切さ」を伝え、整える

・忙しくても簡単な朝食を用意し、「食べることが当たり前」の習慣をつくる。

・親も朝食を一緒にとることで、子どもに良いモデルを見せる。 - 遊びや運動の時間を「応援」する

・公園に行く時間をつくったり、放課後の外遊びを見守ったりする。

・「遊んでないで勉強しなさい」ではなく、遊ぶ=体と心の発達に必要だと理解する。 - スクリーンタイムを家庭で話し合う

「1日○時間まで」など家庭ルールを設け、親も一緒に意識する。

・ダラダラ視聴ではなく、見る時間・内容・切り上げ方を子どもと決める。 - 一緒に運動する・楽しむ

・家族で散歩、ストレッチ、キャッチボールなど、無理なくできることを。

・「運動=つらい」ではなく「運動=楽しい」を体験させる。 - 体力だけでなく「心の元気」にも目を向ける

・無理に運動させるのではなく、子どもの気持ちや状態をよく観察する。

・睡眠や食事が乱れている背景に、ストレスや悩みが隠れていることもある。

だと思います。特に今の大人達は忙しなく働いており、自分自身にゆとりがない状態です。だからこそ、あえてゆとりを作る工夫が必要です。そのために、こちらの書籍を手に取ってみるのはいかがでしょう?

今回の記事が皆さまにとってお役に立てると幸いです。

文献1

金岡 恒治 (編集), 赤坂 清和 (編集):ジュニアアスリートをサポートする スポーツ医科学ガイドブック,メジカルビュー社,2015/9/24.

コメント